ラフレイアウトは、誌面の構成を示す設計図

ラフレイアウト(ラフ案)とは、誌面の構成を指示した設計図のようなもの。ラフとは英語で「大まかな」という意味があるので直訳すると「おおまかなレイアウト」ということになります。

誌面のどこにどんな文章を入れて、どこにどんな写真やイラストを配置し、全体としてどんなイメージにするのか。タイトルや見出し、写真の大きさと位置、図版、コラムの扱い方に至るまで、ラフの段階でおおよそを決めていくのが理想です。そして、このラフレイアウトをもとに原稿や写真、イラスト、図表などの構成要素を手配していくのです。

デザイナーには、ラフレイアウトの指示にそって誌面のデザインを仕上げてもらうので、ラフレイアウトの出来によって誌面のクオリティが決まってしまう…といっても過言ではないのです。それくらい、ラフレイアウトは誌面づくりにおいてとても重要な工程だと認識しておきましょう。

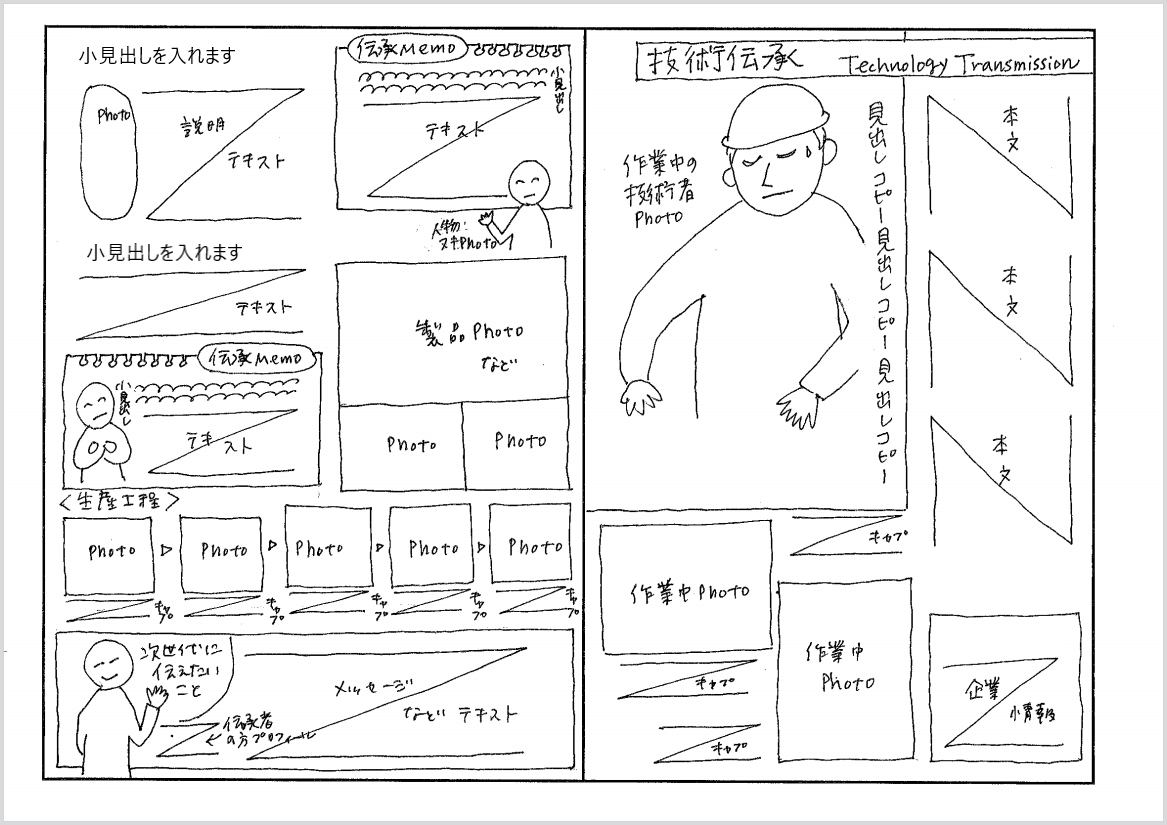

実際のラフレイアウトを見てみよう

実際に編集者が作成したラフレイアウトを見てみましょう。

これは紙にペンを使って描いたものなので「手描きラフ」とも呼ばれます。編集者がどんな誌面を作りたいのか、なんとなく伝わってきますね。

デジタル化が進んでいる今でも、ラフレイアウトといえば「手描きラフ」を指すことも多く、多くの編集者が採用しています。なお、手描きは手描きでも紙とペンではなく、iPadなどでメモアプリを使って作る人も増えています。また、パワーポイントやイラストレーターなどのソフトで作る人もいます。作りたい誌面の構成案を表現できるのであれば、自分にとって一番扱いやすいやり方でOKです!

このラフレイアウトには文字数の指定が入っていませんが、指示を入れてライターに渡せば、ライターはどこにどんな原稿を何文字で書けばいいのかが分かります。また、カメラマンはどんな写真をどう撮ればいいのか、おおよそのイメージをつかむことができます。

ラフレイアウトを描くときの注意点

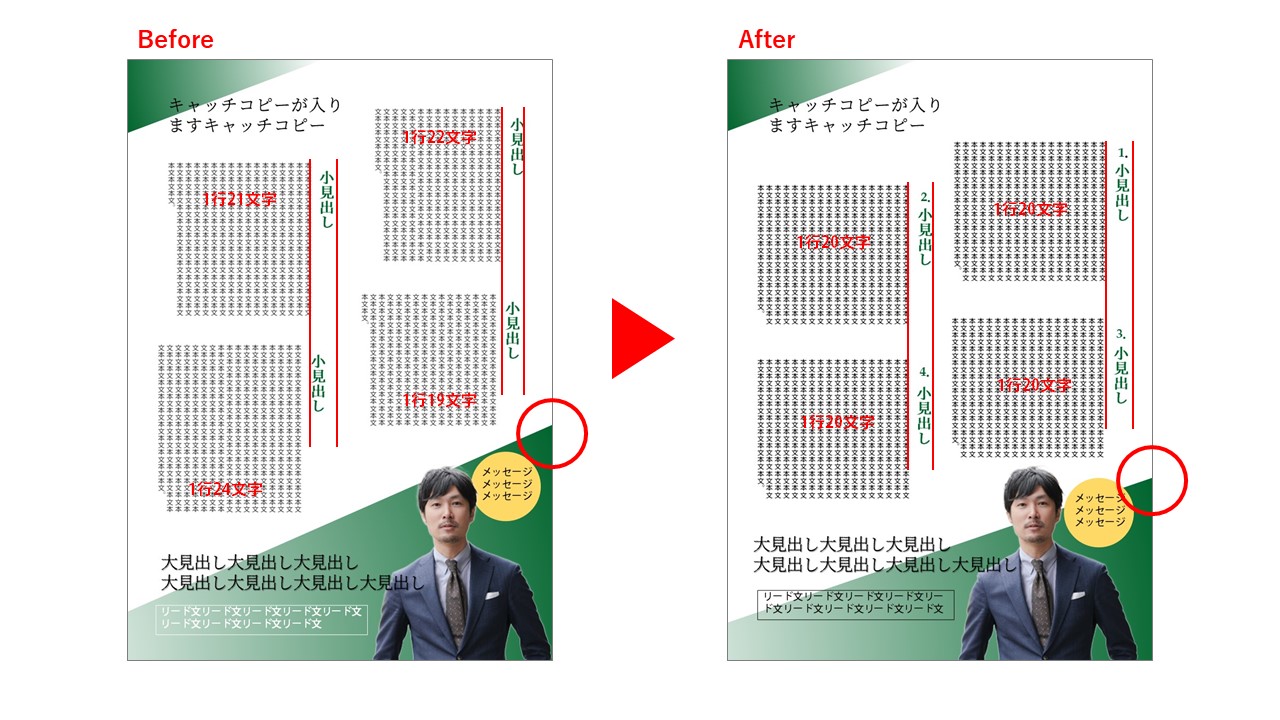

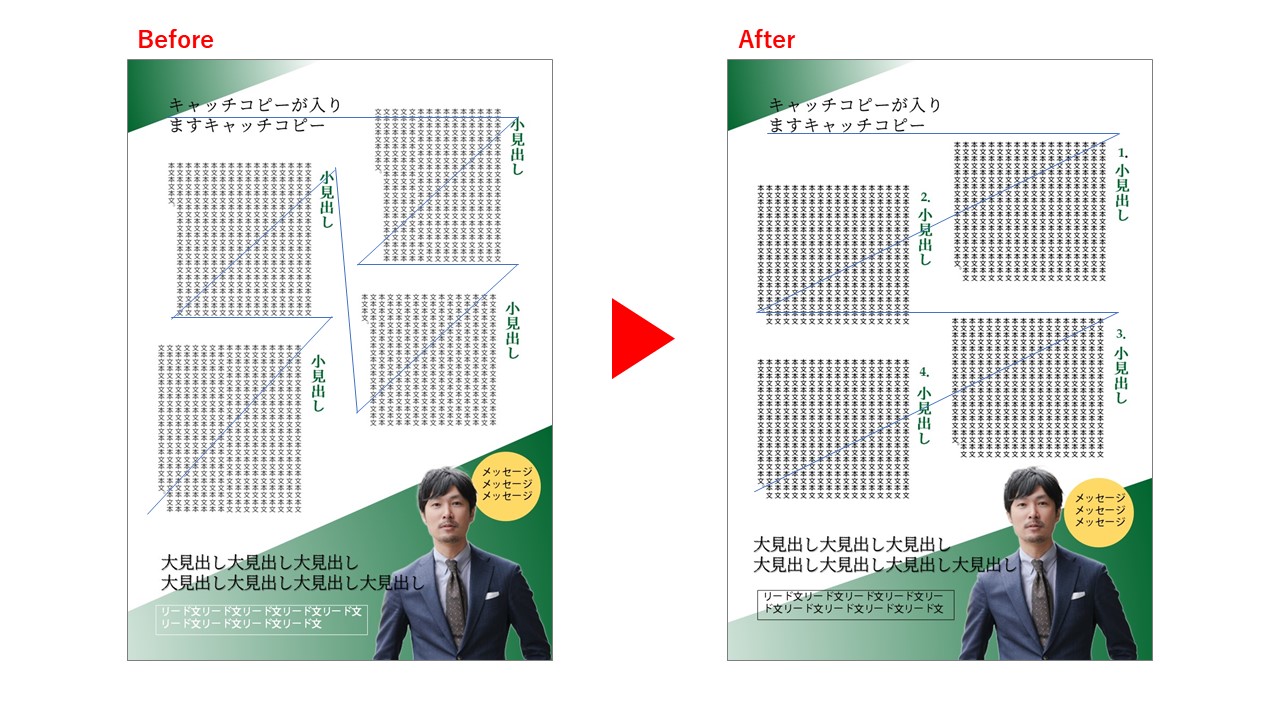

ラフレイアウトを描くときに、最低限守ってほしいルールがあります。パワーポイントで作成された下記のラフレイアウトを見てみましょう。

どうでしょう? なんとなく、バラバラとした印象で洗練されていないように思いませんか。

ではこちらはどうでしょう。

少しすっきりした印象になりました。

具体的には下記の点が変わっています。

左のBeforeに比べて、右のAfterは、赤線や赤印のところが違っています。

① 小見出しや段組みの行が揃っています。

② それぞれのテキストボックスの文字数が揃っています。

③ 右下のテキストボックスの文字数を揃えるために、右の傾斜のあしらいがゆるやかになっています。

また、Beforeは目線の流れがあまり配慮されていないレイアウトのため、次はどのテキストボックスを読めばいいのかが分かりにくいですね。Afterのラフでは、テキストボックスの配列を変え、小見出しにも数字を振っています。これによって読む順番が分かりやすくなりました。

注意点まとめ

行揃え

縦組みの場合は上下、横組みの場合は左右の段で、行がずれていないか気を付けましょう。

段組みの文字数

段によって文字数が15行だったり、22行だったりとバラバラになるのは避け、なるべく文字数を揃えましょう。

目線の流れで配置

誌面を読む目線の動きに配慮して、縦組みであればN文字を書くように右上→右下→左上→左下と流れるように配置しましょう。横組みであればZ文字を書くように、左上→右上→左下→右下とするのが基本になります。

読む人がストレスなく読めて、伝えるべきメッセージがきちんと伝わり、しかももっと読みたくなる。そんな誌面を目指して、ラフレイアウトのスキルを上げていきましょう!

<関連記事>

<ディレクター西田 >

>

マンネリにならず、どこかにひとつでも新しい工夫があって、読みやすく、魅力的なレイアウトとは? ラフレイアウトを作成するときは、この道ウン十年のキャリアのある私も毎回相当悩みます。おすすめは、優れていると思うレイアウトの要素を学ばせていただくこと。そこに新しい要素を加えてオリジナルにしていくのです。「マネ イズ マネー」という師匠の教えをいつも思い出します。